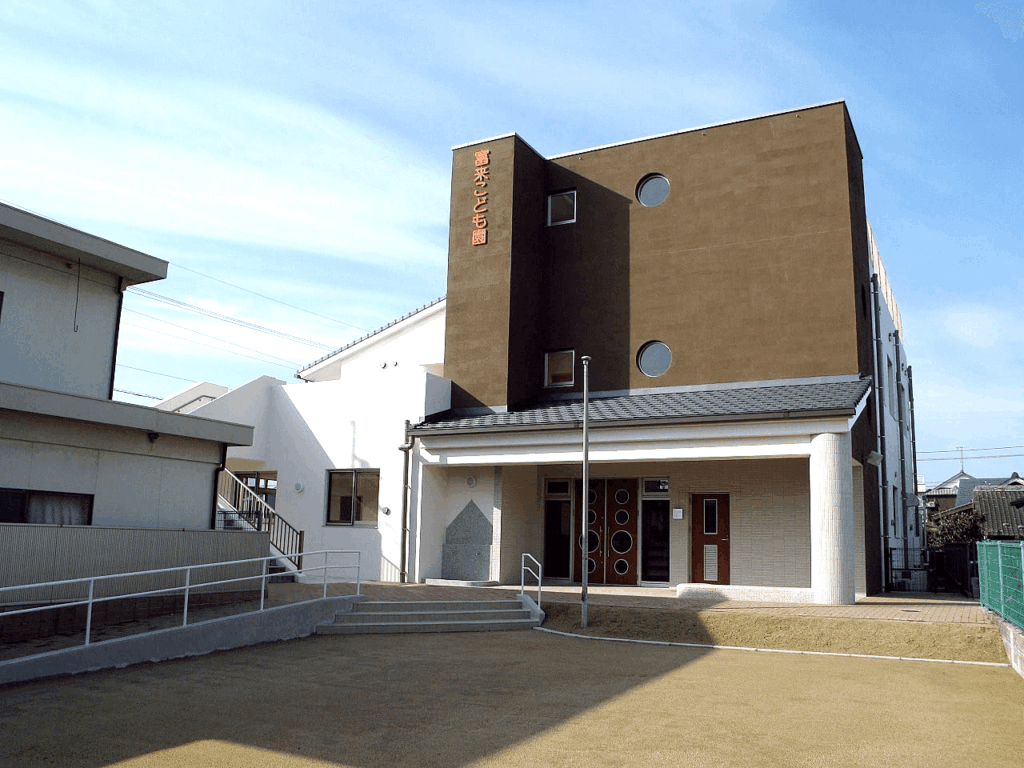

富来こども園は、子どもにとって第2の”家”でありたいと願っています。

少しでも安心して毎日を過ごして欲しい。

そして一人ひとりが、自分の人生を幸せに生きる力を引き出してあげたい。

私たち大人は真剣に向き合い、お母さんにはなれませんが、

お母さんになったつもりで関わりたいです。

大好きな子どもたちと一緒に過ごせる幸せに感謝の気持ちを込めて…

これからの未来を担う子どもたちのために、富来こども園は頑張ります。

富来こども園は、子どもにとって第2の”家”でありたいと願っています。

少しでも安心して毎日を過ごして欲しい。そして一人ひとりが、自分の人生を幸せに生きる力を引き出してあげたい。

私たち大人は真剣に向き合い、お母さんにはなれませんが、お母さんになったつもりで関わりたいです。

大好きな子どもたちと一緒に過ごせる幸せに感謝の気持ちを込めて…

これからの未来を担う子どもたちのために、富来こども園は頑張ります。

教育・保育目標

・・・・・・・・・・

教育・保育目標

・・・・・・・・・・

ほとけの子どもの姿

- ほとけ様を拝む子ども

- お話をよく聞く子ども

- ありがとうの言える子ども

- みんなと仲良くする子ども

教育・保育方針

・・・・・・・・・・

教育・保育方針

・・・・・・・・・・

01

『ありがとう、おかげさま』の

気持ちを持って保育に励みます。

02

家庭的な雰囲気の中で、

一人ひとりに寄り添い、優しく、

穏やか、丁寧に関わります。

03

子どもにとって幸せな

環境づくりに努めます。

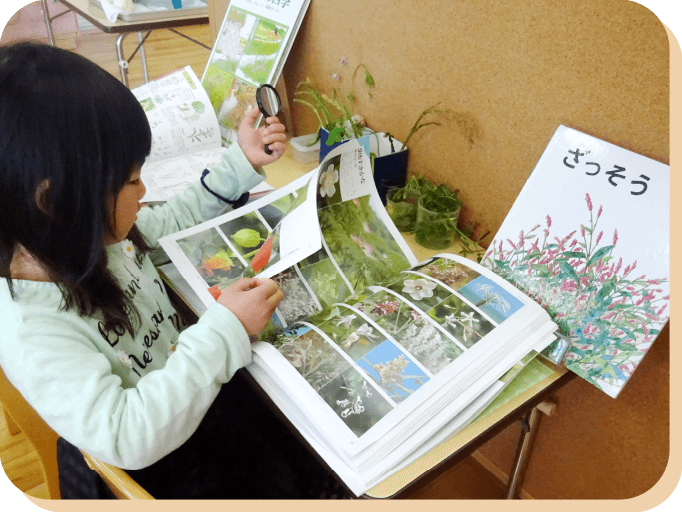

四季を通した自然とのかかわり、

質の良い遊具・絵本・歌・ぬくもりのある部屋

04

子どもの主体性を尊重します。

05

家庭と園が手を取り合って、

共に楽しみ、共感できるよう

コミュニケーション・情報共有に努めます。

01

『ありがとう、おかげさま』の

気持ちを持って保育に励みます。

02

家庭的な雰囲気の中で、

一人ひとりに寄り添い、優しく、

穏やか、丁寧に関わります。

03

子どもにとって幸せな環境づくりに努めます。

四季を通した自然とのかかわり、質の良い遊具・絵本・歌・ぬくもりのある部屋

04

子どもの主体性を尊重します。

05

家庭と園が手を取り合って、共に楽しみ、共感できるようコミュニケーション・情報共有に努めます。

01

『ありがとう、おかげさま』の

気持ちを持って保育に励みます。

02

家庭的な雰囲気の中で、

一人ひとりに寄り添い、優しく、

穏やか、丁寧に関わります。

03

子どもにとって幸せな

環境づくりに努めます。

四季を通した自然とのかかわり、

質の良い遊具・絵本・ぬくもりのある部屋

04

子どもの主体性を尊重します。

05

家庭と園が手を取り合って、

共に楽しみ、共感できるよう

コミュニケーション・情報共有に努めます。

食育活動

・・・・・・・・・・

食育活動

・・・・・・・・・・

近年、子どもを取り巻く食環境は、「就寝時間が遅い」「朝食の欠食」

「ひとりで食べる孤食」「家族がそれぞれ好きなものだけを食べる個食」

「嫌いなものを避け好きなものだけを食べる固食」の増加へと大きく変化しています。

これがもたらす実態として、あくびが多い、元気がなく遊べない、

体力の衰え、低体温などの子どもの体の変化が見られます。

当園の行う給食と家庭との協力で、より良い食環境をつくりましょう!

- 味にも体にも美味しくやさしい給食づくり

- 「給食だより」(毎月)、「食育だより」(年3回)による情報提供

- 行事食の実施(花まつり、開園記念給食、御誕会・園児講おとき、お別れパーティ)

近年、子どもを取り巻く食環境は、

「就寝時間が遅い」「朝食の欠食」

「ひとりで食べる孤食」

「家族がそれぞれ好きなものだけを食べる個食」

「嫌いなものを避け好きなものだけを食べる固食」

の増加へと大きく変化しています。

これがもたらす実態として、あくびが多い、

元気がなく遊べない、体力の衰え、

低体温などの子どもの体の変化が見られます。

当園の行う給食と家庭との協力で、

より良い食環境をつくりましょう!

- 味にも体にも美味しくやさしい給食づくり

- 「給食だより」(毎月)、「食育だより」(年3回)による情報提供

- 行事食の実施(花まつり、開園記念給食、御誕会・園児講おとき、お別れパーティ)

めざす子どもの姿

・・・・・・・・・・

めざす子どもの姿

・・・・・・・・・・

お腹がすく

リズムのもてる子ども

子ども自身が心から「お腹がすいた。食べたいな~」という感覚を培う規則正しい生活リズムの確立を目指していきます。

「日課」のある生活によって、睡眠→摂取→排せつ→活動を園生活と家庭生活とで連携をとり、子どもの生活リズム・サイクルを確立していきましょう!

意欲をもって食べる

子ども

食べることと人との関わりは密に連動しています。安心できる大人との愛着関係の確立は食育にとってとても大切なことですね。

乳児の頃から、あたたかい家庭的環境の中で安心できる大人に抱かれながらミルクを飲み、膝の上に座って離乳食を食べさせてもらうといった流れをとても大事にしたいと思います。食べたい気持ちをすぐに行動に移せるよう、食事はテーブルにつく前に配膳します。

単に食べ物に限らず、色々なことに意欲的に興味・関心を持つ子どもに育って欲しいため、「食べたい」と思える食環境・人的環境・物的環境を整えることを目指します。

食事や食事づくりを

楽しむ子ども

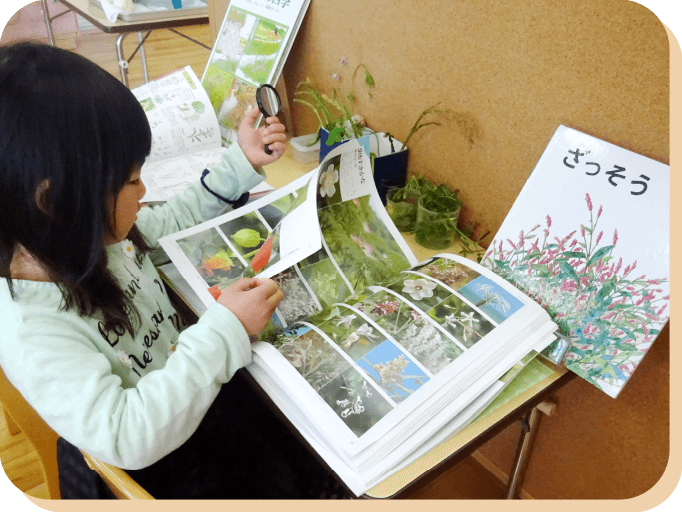

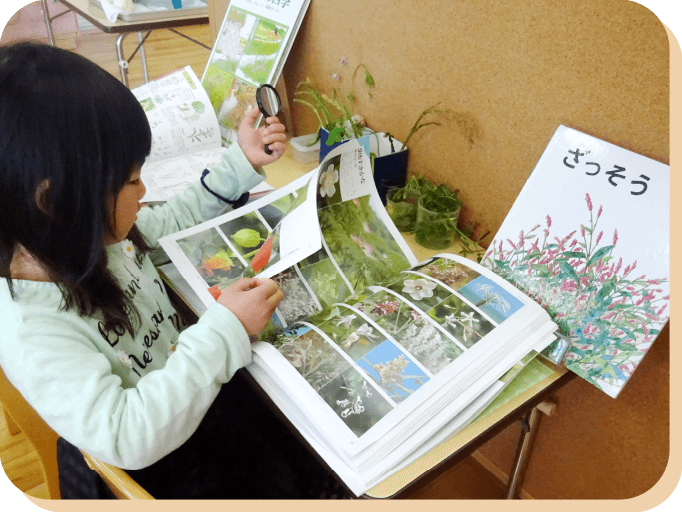

子どもは食事に関わるお仕事が大好きです。子ども達が栽培し、収穫した野菜や果物が材料になったり、食事の献立に加わると、自然と「食べたい」と思います。お米とぎ一つとっても熱心に取り組みます。

子ども自身が食事づくりに積極的に関わり、いのちがどうやって育つのか、どのように調理され、配膳されるのかがわかると、食べ物に関心を寄せます。そのことがとても嬉しいのですね。

また、ひとりではなく友だち・親・兄弟姉妹・家族・保育者等と取り組むことによって、「一緒に食べたい」「みんなと一緒に食べたらおいしい」と感じる子どもに育って欲しいと願います。

食事のあいさつ、マナー

が身についた子ども

近年、食事のあいさつを忘れている家庭が多いようです。食事の前と後に手を合わせて「いただきます」「ごちそうさま」とあいさつすることは大切なマナーの一つです。 また、お箸の正しい使い方を身につけるため、焦らず、スプーンでの下握り持ちが確立されるまで、家庭と密に連絡しながら根気強く待ちたいと思います。

姿勢、お箸・スプーン・お皿の持ち方、三角食べ等食事が美味しく楽しく食べられるよう、家庭と連携を取り、無理なく楽しくしつけられると良いと思います。

食べ物を大切にする

子ども

今は食べ物が簡単に手に入る世の中で、私たちは食べることが当たり前になっています。 そのためか食べ物を粗末に扱ったり、食べきれなければ平気で残したりする姿を頻繁に目にします。食べること「いのちをいただく」ということです。

焦らず少しずつ食べられたら「嬉しい」気持ちを伝えたり、食べられる分だけを口にすることや、食物やそこに携わってくれた人に対する思いやり、感謝の心も育って欲しいと願います。

お腹がすくリズム

のもてる子ども

子ども自身が心から「お腹がすいた。食べたいな~」という感覚を培う規則正しい生活リズムの確立を目指していきます。

「日課」のある生活によって、睡眠→摂取→排せつ→活動を園生活と家庭生活とで連携をとり、子どもの生活リズム・サイクルを確立していきましょう!

意欲をもって食べる

子ども

食べることと人との関わりは密に連動しています。安心できる大人との愛着関係の確立は食育にとってとても大切なことですね。

乳児の頃から、あたたかい家庭的環境の中で安心できる大人に抱かれながらミルクを飲み、膝の上に座って離乳食を食べさせてもらうといった流れをとても大事にしたいと思います。食べたい気持ちをすぐに行動に移せるよう、食事はテーブルにつく前に配膳します。

単に食べ物に限らず、色々なことに意欲的に興味・関心を持つ子どもに育って欲しいため、「食べたい」と思える食環境・人的環境・物的環境を整えることを目指します。

食事や

食事づくりを

楽しむ子ども

子どもは食事に関わるお仕事が大好きです。子ども達が栽培し、収穫した野菜や果物が材料になったり、食事の献立に加わると、自然と「食べたい」と思います。お米とぎ一つとっても熱心に取り組みます。

子ども自身が食事づくりに積極的に関わり、いのちがどうやって育つのか、どのように調理され、配膳されるのかがわかると、食べ物に関心を寄せます。そのことがとても嬉しいのですね。

また、ひとりではなく友だち・親・兄弟姉妹・家族・保育者等と取り組むことによって、「一緒に食べたい」「みんなと一緒に食べたらおいしい」と感じる子どもに育って欲しいと願います。

食事のあいさつ、

マナーが

身についた子ども

近年、食事のあいさつを忘れている家庭が多いようです。食事の前と後に手を合わせて「いただきます」「ごちそうさま」とあいさつすることは大切なマナーの一つです。 また、お箸の正しい使い方を身につけるため、焦らず、スプーンでの下握り持ちが確立されるまで、家庭と密に連絡しながら根気強く待ちたいと思います。

姿勢、お箸・スプーン・お皿の持ち方、三角食べ等食事が美味しく楽しく食べられるよう、家庭と連携を取り、無理なく楽しくしつけられると良いと思います。

食べ物を大切にする

子ども

今は食べ物が簡単に手に入る世の中で、私たちは食べることが当たり前になっています。 そのためか食べ物を粗末に扱ったり、食べきれなければ平気で残したりする姿を頻繁に目にします。食べること「いのちをいただく」ということです。

焦らず少しずつ食べられたら「嬉しい」気持ちを伝えたり、食べられる分だけを口にすることや、食物やそこに携わってくれた人に対する思いやり、感謝の心も育って欲しいと願います。

お腹がすく

リズムのもてる子ども

子ども自身が心から「お腹がすいた。食べたいな~」という感覚を培う規則正しい生活リズムの確立を目指していきます。

「日課」のある生活によって、睡眠→摂取→排せつ→活動を園生活と家庭生活とで連携をとり、子どもの生活リズム・サイクルを確立していきましょう!

意欲をもって食べる

子ども

食べることと人との関わりは密に連動しています。安心できる大人との愛着関係の確立は食育にとってとても大切なことですね。

乳児の頃から、あたたかい家庭的環境の中で安心できる大人に抱かれながらミルクを飲み、膝の上に座って離乳食を食べさせてもらうといった流れをとても大事にしたいと思います。食べたい気持ちをすぐに行動に移せるよう、食事はテーブルにつく前に配膳します。

単に食べ物に限らず、色々なことに意欲的に興味・関心を持つ子どもに育って欲しいため、「食べたい」と思える食環境・人的環境・物的環境を整えることを目指します。

食事や食事づくりを

楽しむ子ども

子どもは食事に関わるお仕事が大好きです。子ども達が栽培し、収穫した野菜や果物が材料になったり、食事の献立に加わると、自然と「食べたい」と思います。お米とぎ一つとっても熱心に取り組みます。

子ども自身が食事づくりに積極的に関わり、いのちがどうやって育つのか、どのように調理され、配膳されるのかがわかると、食べ物に関心を寄せます。そのことがとても嬉しいのですね。

また、ひとりではなく友だち・親・兄弟姉妹・家族・保育者等と取り組むことによって、「一緒に食べたい」「みんなと一緒に食べたらおいしい」と感じる子どもに育って欲しいと願います。

食事のあいさつ、マナー

が身についた子ども

近年、食事のあいさつを忘れている家庭が多いようです。食事の前と後に手を合わせて「いただきます」「ごちそうさま」とあいさつすることは大切なマナーの一つです。 また、お箸の正しい使い方を身につけるため、焦らず、スプーンでの下握り持ちが確立されるまで、家庭と密に連絡しながら根気強く待ちたいと思います。

姿勢、お箸・スプーン・お皿の持ち方、三角食べ等食事が美味しく楽しく食べられるよう、家庭と連携を取り、無理なく楽しくしつけられると良いと思います。

食べ物を大切にする

子ども

今は食べ物が簡単に手に入る世の中で、私たちは食べることが当たり前になっています。 そのためか食べ物を粗末に扱ったり、食べきれなければ平気で残したりする姿を頻繁に目にします。食べること「いのちをいただく」ということです。

焦らず少しずつ食べられたら「嬉しい」気持ちを伝えたり、食べられる分だけを口にすることや、食物やそこに携わってくれた人に対する思いやり、感謝の心も育って欲しいと願います。